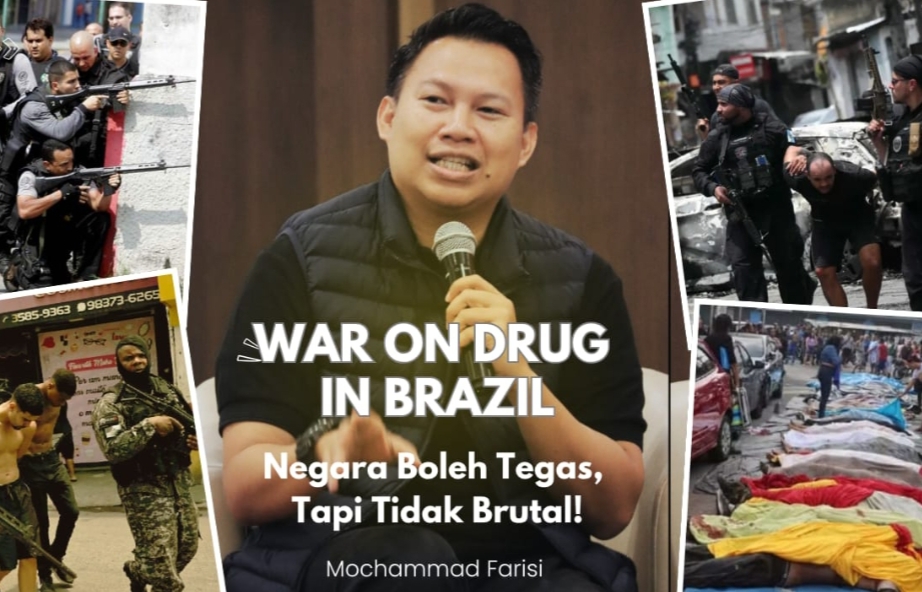

BEBERAPA waktu lalu, publik dunia dikejutkan oleh peristiwa tragis di Brasil. Sebuah operasi besar-besaran kepolisian di Rio de Janeiro menewaskan lebih dari 100 orang yang diduga terlibat jaringan narkotika. Pemerintah Brasil mengklaim bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari perang melawan kartel atau terorisme narkotika yang menguasai wilayah permukiman padat. Namun, berbagai organisasi hak asasi manusia menilai tindakan itu sebagai pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings) yang brutal dan tidak proporsional.

Kecaman datang dari berbagai organisasi internasional. Komisi HAM Inter-Amerika (IACHR) menyebut tindakan aparat Brasil berpotensi sebagai pelanggaran hak untuk hidup (right to life). Amnesty International bahkan menuduh negara melakukan “war on the poor” – perang terhadap orang miskin – dengan dalih perang terhadap narkotika. Fenomena ini mengingatkan dunia pada kebijakan serupa di Filipina beberapa tahun lalu, di mana ribuan orang tewas dalam operasi anti-narkoba.

Kita semua sepakat, bahwa narkotika memang kejahatan serius (extraordinary crime). Ia merusak sendi sosial, ekonomi, bahkan keamanan negara. Namun, dalam kacamata hukum internasional, penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia.

Tragedi di Brasil mengangkat kembali pertanyaan mendasar: sampai di mana negara boleh bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika tanpa menyalahi hukum internasional dan hak asasi manusia?

Kewajiban Negara dalam Konvensi Anti Narkotika

Brasil, seperti hampir semua negara di dunia, adalah pihak dari tiga konvensi utama PBB tentang pengendalian narkotika, yakni Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (amandemen 1972), Convention on Psychotropic Substances 1971, dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Ketiganya membentuk kerangka hukum internasional yang tegas: negara wajib menindak perdagangan gelap, memerangi jaringan lintas negara, dan mencegah penyalahgunaan narkotika.

Dalam Pasal 4 Konvensi 1961, negara-negara diminta untuk membatasi produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika hanya untuk tujuan medis dan ilmiah. Pasal 36 menegaskan kewajiban negara mengkriminalkan peredaran gelap, sementara Pasal 3 Konvensi 1988 mewajibkan hukuman pidana bagi pelaku perdagangan lintas batas, pencucian uang, dan pendanaan aktivitas ilegal terkait narkotika.

Namun, yang sering dilupakan dalam praktiknya, tidak satu pun pasal dalam konvensi-konvensi tersebut memberi dasar bagi tindakan kekerasan mematikan atau pembunuhan di luar hukum. Tugas negara adalah menegakkan hukum, bukan mencabut nyawa tanpa proses hukum.

Justru, sejak UNGASS 2016 (United Nations General Assembly Special Session on Drugs), PBB menekankan perlunya perubahan paradigma dari war on drugs menjadi human-centered drug policy. Artinya, pemberantasan narkotika harus berlandaskan prinsip hak asasi manusia, kesehatan publik, dan proporsionalitas penegakan hukum.

Kewajiban Hak Asasi: Negara Tidak Boleh Mengorbankan Hak Hidup

Selain terikat oleh konvensi narkotika, Brasil juga terikat oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasinya. Dua pasal penting perlu digarisbawahi.

Pertama, Pasal 6 ICCPR menjamin hak untuk hidup (right to life) sebagai hak yang paling fundamental, dan menegaskan bahwa “tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas hak hidupnya.” Komite HAM PBB melalui General Comment No. 36 (2018) menegaskan bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat hanya sah apabila “strictly unavoidable to protect life.”

Kedua, Pasal 7 ICCPR dan Convention Against Torture (CAT) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk dalam konteks interogasi, penahanan, maupun operasi keamanan.

Dengan demikian, meskipun negara memiliki kewajiban internasional untuk menindak perdagangan narkotika, cara pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum hak asasi manusia internasional. Negara tidak dapat berdalih “keamanan nasional” untuk mengabaikan prinsip kemanusiaan. Dalam konteks ini, tindakan aparat Brasil yang menembak mati warganya tanpa proses hukum dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hak hidup dan melanggar asas necessity dan proportionality dalam penggunaan kekuatan.

Pelajaran dari Filipina: Dari “War on Drugs” ke Pengadilan ICC

Kasus di Brasil mengingatkan pada pengalaman Filipina di masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Antara tahun 2016 hingga 2022, ribuan orang tewas dalam operasi anti-narkoba yang disebut sebagai bagian dari “war on drugs.” Pemerintah Filipina mengklaim bahwa korban adalah bandar dan pelaku kriminal, tetapi banyak bukti menunjukkan sebagian besar adalah pengguna atau warga miskin yang tidak bersenjata.

Kebijakan brutal tersebut akhirnya berujung pada penyelidikan resmi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Pada tahun 2021, Kantor Kejaksaan ICC (Office of the Prosecutor) memutuskan membuka investigasi penuh terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang dilakukan dalam konteks perang terhadap narkoba di Filipina.

Langkah ICC ini menjadi peringatan serius bahwa operasi narkotika yang dilakukan secara sistematis, dengan pembunuhan meluas terhadap warga sipil, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Statuta Roma.

Filipina menjadi contoh nyata bagaimana perang terhadap Narkotika, bila dijalankan secara brutal dan di luar kendali hukum, dapat mengubah kebijakan negara menjadi alat pelanggaran HAM sistematis. Brasil, dan negara lain yang menghadapi situasi serupa, seharusnya belajar dari pengalaman tersebut

Pemakai Bukan Musuh, Tapi Korban

Dalam banyak kasus, korban tewas dalam operasi anti-narkotika bukanlah pengedar besar, melainkan warga sipil miskin di permukiman padat yang dituduh terlibat. Sebagian bahkan hanyalah pengguna, bukan pelaku perdagangan.

Padahal, dokumen resmi PBB menegaskan bahwa pemakai narkotika seharusnya diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sebagai penjahat yang layak dihukum mati. UNODC Human Rights Guidance on Drug Policy (2018) menegaskan bahwa pendekatan kesehatan publik dan harm reduction jauh lebih efektif dan sejalan dengan hukum internasional.

Di sinilah terlihat jelas ketegangan antara dua kewajiban negara: di satu sisi menegakkan hukum narkotika, di sisi lain melindungi hak asasi manusia. Negara harus mampu menyeimbangkan keduanya melalui pendekatan yang proporsional, transparan, dan akuntabel.

Model Pendekatan yang Humanis

Beberapa negara mulai meninggalkan pendekatan “perang” dan memilih strategi yang lebih manusiawi. Portugal, misalnya, mendekriminalisasi kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil dan mengalihkan pengguna ke jalur rehabilitasi medis serta sosial. Kebijakan ini terbukti menurunkan angka kematian akibat overdosis dan memperbaiki kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan nyawa.

Kolombia juga mulai memfokuskan kebijakan narkotikanya pada pemutusan jaringan ekonomi perdagangan gelap melalui pendekatan keuangan dan intelijen, bukan tembak di tempat.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip yang ditekankan PBB: 1) Penegakan hukum yang proporsional — penggunaan kekuatan mematikan hanya jika sangat diperlukan untuk melindungi nyawa. 2) Rehabilitasi, bukan eksekusi — pengguna narkotika dipulihkan, bukan disingkirkan. 3) Akuntabilitas aparat — setiap kematian dalam operasi harus diselidiki secara independen. 4) Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) — bukan kebijakan yang digerakkan oleh ketakutan atau populisme.

Kewajiban Negara yang Seimbang

Dalam konteks hukum internasional, negara memiliki dua kewajiban yang sama kuatnya: Obligation to suppress illicit narcotics trade (berdasarkan tiga Konvensi PBB), dan Obligation to respect and protect human rights (berdasarkan ICCPR, CAT, dan UDHR).

Keduanya tidak boleh saling meniadakan. Penegakan hukum terhadap narkotika tidak boleh menghapus kewajiban untuk menghormati hak hidup. Prinsip ini ditegaskan oleh Dewan HAM PBB dan UNODC bahwa setiap kebijakan narkotika harus berorientasi pada manusia, bukan semata pada keamanan negara.

Penutup

Perang terhadap Narkotika tidak boleh menjadi perang terhadap manusia. Negara memang wajib menegakkan hukum terhadap perdagangan gelap yang menghancurkan generasi, tetapi kewajiban itu bukan lisensi untuk membunuh.

Kemenangan sejati dalam perang melawan Narkotika adalah ketika negara mampu menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaannya. Sebab dalam hukum internasional, menegakkan keadilan bukan berarti meniadakan hak hidup — justru hak hiduplah yang menjadi inti dari keadilan itu sendiri.

Seperti kata Nelson Mandela, “To deny people their human rights is to challenge their very humanity.”

Catatan Kaki dan Bahan Bacaan

1. United Nations, Single Convention on Narcotic Drugs, New York, 1961.

2. United Nations, Convention on Psychotropic Substances, Vienna, 1971.

3. United Nations, United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 1988.

4. United Nations General Assembly, Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem (UNGASS Outcome Document), New York, 2016.

5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), International Guidelines on Human Rights and Drug Policy, Vienna, 2018.

6. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.

7. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), adopted 10 December 1984, entered into force 26 June 1987.

8. Human Rights Committee, General Comment No. 36: Article 6 – Right to Life, CCPR/C/GC/36, 30 October 2018.

9. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions: Drug Policies and the Right to Life, A/HRC/44/38, 2020.

10. Human Rights Watch, “Philippines: Duterte’s ‘War on Drugs’ Kills Thousands”, Report, New York, 2020.

11. Office of the Prosecutor, International Criminal Court (ICC), Statement on the Opening of an Investigation into the Situation in the Philippines, The Hague, 2021.

12. United Nations Human Rights Council, Situation of Human Rights in the Philippines, A/HRC/44/22, Geneva, 2020.

13. World Health Organization (WHO) & UNODC, Principles of Drug Dependence Treatment, Geneva, 2008.

14. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Little, Brown and Company, London, 1994.

15. Achmad Gusman Siswandi, “Pendekatan Kesehatan Publik dalam Kebijakan Pemberantasan Narkotika,” Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021.

16. Rebecca Schleifer & Diederik Lohman, “Human Rights and Drug Policy: Double Standards and Misplaced Priorities,” Health and Human Rights Journal, Harvard University, Vol. 12, No. 2, 2010.

17. Damon Barrett, International Legal Development and the Rights of Drug Users, Routledge, London, 2020.

18. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2024, Vienna, 2024. (***)

Discussion about this post